摘要:科学家们12日说,在美国佛罗里达州奥西拉河褐色混水下的一个落水洞发现的工具、动物骨骼和乳齿象长牙表明,在1.455万年前就有人类在美洲居住,比之前认为的早了约1500年。

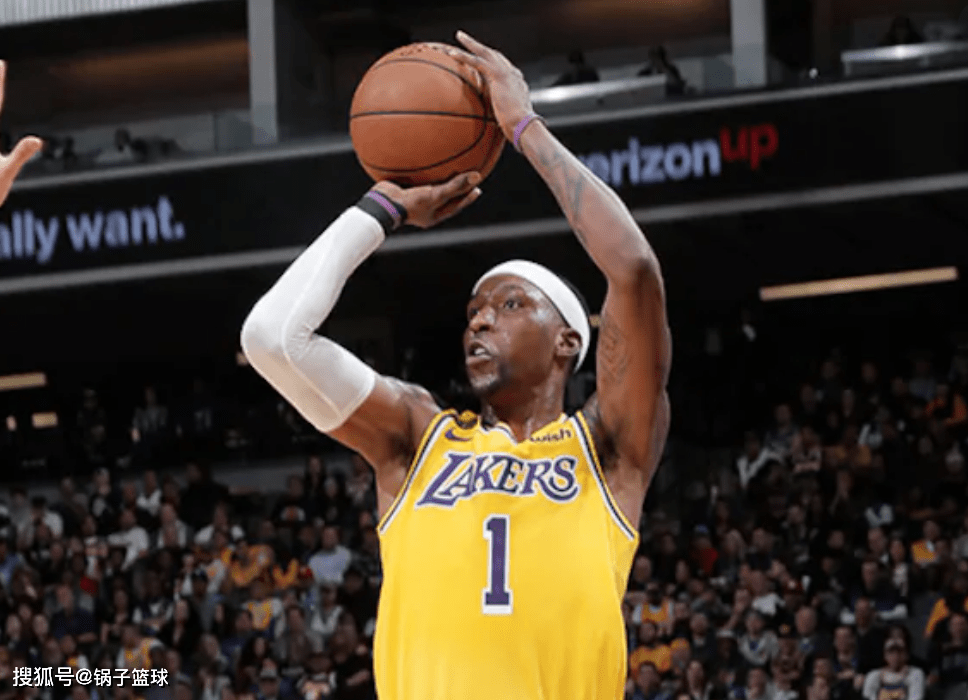

人类学家杰茜·哈利根展示其团队从远古人类遗址挖掘出的动物骨骼和石制工具(美国《国家地理》杂志网站)

参考消息网5月15日报道 英媒称,研究人员在数百次潜入美国佛罗里达州奥西拉河褐色混水下的一个落水洞之后,发现了一些有关美洲大陆人类存在的年代最早的证据。

据路透社5月13日报道,科学家们12日说,在该遗址发现的工具、动物骨骼和乳齿象长牙表明,在1.455万年前就有人类在美洲居住,比之前认为的早了约1500年。

报道称,该遗址提供的一些最具说服力的证据表明,早在所谓的克罗维斯人(Clovis)之前人类就已遍布新大陆,而60年来考古学家一直认为克罗维斯人是美洲大陆最早的人类。考古学证据表明,以特别的克罗维斯箭头著称的克罗维斯人生活的时代距今约有1.3万年。

这些史前古器物描绘出了一幅狩猎采集时代人类屠杀乳齿象的画面。长牙上有切割的痕迹,是用将长牙与颅骨分开的工具留下的,切割长牙或许是为了获取其根部可食用的部分。

先前在这一遗址的考古发现激起了研究人员的好奇心,为此从2012年到2014年间,他们累计潜入这座11米深的落水洞890次,该落水洞位于佛罗里达州首府塔拉哈西附近的佩奇-拉森遗址的石灰岩河床上。

报道称,挖掘出的石制工具包括两面器、用于屠宰动物的石刀以及大型哺乳动物的骨骼——包括骆驼、野牛、马和乳齿象。

佛罗里达州立大学人类学家杰茜·哈利根说,游牧的狩猎采集者或许跟着大型猎物如乳齿象从一个落水洞跑到另一个落水洞。发现疑似狗骨的骨头表明,这些狩猎采集者已经有犬类相伴。

在人类于冰河时代越过一度连接西伯利亚与阿拉斯加的陆桥之前,美洲大陆没有人类,但是这一事件发生的具体时间依然是个谜。

得克萨斯农业与机械大学的考古学家迈克尔·沃特斯说:“佩奇-拉森遗址提供的证据对形成有关美洲大陆在上个冰河时代末有人类居住的新观点是一个重要飞跃。”

中国科学家发现全球气候剧变影响人类起源

中新社北京5月9日电 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所9日宣布,该所倪喜军研究员及其团队发现距今3400万年前的全球气候剧变产生“演化滤器”效应,并且影响到人类起源。该成果已发表在美国《科学》杂志。

研究团队在中国西南地区发现了距今3400万年前的6种灵长类化石新属种,包括1种类人猿、1种眼镜猴、4种狐猴一样的灵长类,进而确定这些新化石及发现于缅甸、巴基斯坦、阿曼、埃及等地的相近时期灵长类化石的演化支系。

科学家称,彼时的地球正处在地质历史时期的“始新世”向“渐新世”的过渡阶段。始新世的气候温暖湿润,热带丛林的标志性植物棕榈树曾分布到北极圈。但在距今3400万年前时全球气候剧变,南极冰盖急剧扩大,海平面急剧下降,森林大面积消失,热带雨林退缩到低纬度地区,地球从“温室”变成“冰屋”。

研究表明,地球上的动物群和植物群在那时“重新洗牌”,尤其是对温度非常敏感的灵长类。倪喜军及其团队发现,干冷气候导致灵长类大量灭绝,原来繁盛于北美、亚洲北部和欧洲的灵长类近乎完全灭绝。

“在非洲北部和亚洲南部仍然保留有热带丛林的区域,灵长类得以幸存,但经历了显著的再组织过程。”倪喜军及其团队将受迫于古气候环境剧变,使动物演化支系发生明显再组织的现象称之为“演化滤器”效应。该效应影响了灵长类动物的宏演化,直接导致产生现生类人猿主要支系。

科学家称,狐猴型的灵长类在非洲几乎绝灭,仅有少数小个体的种类生存下来,但类人猿的多样性急剧增加。在亚洲情况刚好相反,前者几乎没有受到影响,类人猿的种类急剧减少。类人猿是指包括人类、猩猩、长臂猿、猕猴、叶猴等的各种灵长类,最早的类人猿化石出现于距今4500万年前的亚洲。

为何同样经过“演化滤器”的“过滤”,亚洲的类人猿走向灭绝,非洲却演化出旧大陆猴类、各种猿类以及人类,科学家们还在探求。不过,他们提醒应该尽力避免气候环境发生剧变,让不可控的“演化滤器”在人类尚未做好准备之前不要发挥作用。

(2016-05-09 19:14:01)

人类胚胎体外发育首次突破10天 触国际规则极限

来自美国和英国的两个研究小组分别在最近出版的《自然》和《自然—细胞生物学》杂志上发表论文称,他们将人类胚胎体外发育的时间提高到10天以上。这两项研究不仅突破了此前难以超越的7天之限,还将曾经遥不可及的“14天规则”一下拉近到了眼前。问世30余年的人类胚胎研究“14天规则”或因此面临修订。

美国洛克菲勒大学胚胎实验室主任阿里·布莱文卢、英国剑桥大学生理学教授玛格丽娜·泽尼卡-葛兹带领各自的研究团队独自进行的研究显示,即使在培养皿中,人类胚胎也能进行细胞分裂和自我发育。培养皿中胚胎经历的变化与在母体中发育的胚胎并无显著差异。

人类胚胎发育研究是了解人类早期发育过程,预测遗传性疾病的一个重要途径。但此前人类胚胎在培养皿中的发育一直很难超过7天。在新的研究中,通过采用一种过去曾用于培养小鼠胚胎的技术,两个团队分别让这一时间达到了10天和13天,并报告了期间人类胚胎发育的各种事件。这些发现凸显出小鼠胚胎和人类胚胎之间在细胞类型分化和组织组合方式上的差异。按照国际公认的准则,实验在胚胎发育的第14天之前终止。

“14天规则”是指科学家只能在不满14天的胚胎上进行实验。由于14天之前的人类胚胎还未分化出神经等结构,尚不具备人的特征,因此不涉及伦理问题,这一规则便由此而来。1979年,由当时的美国卫生、教育及福利部伦理咨询委员会首次提出,而后逐渐被多国监管机构采纳,成为国际准则。

《自然》杂志同期发表的评论称,“14天规则”在过去得到了严格的遵守,有很大一部分原因是此前的技术很难突破14天的限制。如今,体外培养胚胎超过14天似乎是完全可行的。与之相关的研究有望把人类对自身早期发育的各方面认识推进到前所未有的精度,应从科学角度出发,邀请专家、政策制定者、患者还有普通民众参与进来,对规则重新进行评估,对适用范围等问题作出更为明确的界定。

(2016-05-09 09:08:40)

人类出现之前或存在不止一个先进的外星文明

我们知道大约五分之一的恒星在“宜居地带”有行星存在,其温度可以维持生命。因此,三大不确定因素之一现已受约束

据国外媒体报道,人类也许不是宇宙的第一个先进文明,这是著名的1961版德雷克方程最新修订的结论,这个方程可以用来估计宇宙中智慧文明的数量。他们的新方程包括来自美国宇航局的开普勒探测器关于可能存在生命的系外行星数量的最新数据。研究表明除非高级生命在可居住行星的进化概率低得惊人,那么人类并不是唯一的先进文明。事实上,要是人类是宇宙中唯一的智能生命,一个先进文明发展的可能性要小于一百亿万亿分之一。但是开普勒探测器数据显示的概率相对更高,这意味着很可能存在先进技术的外星人。

罗切斯特大学物理与天文学教授及论文合著者Adam Frank表示,先进的文明是否存在于宇宙其他地方一直困扰着德雷克方程式中的三大不确定因素。即我们不知道在那些恒星中,有多少可能存在生命;生命的演变及演变成智慧生命要多久;文明在灭绝之前可能会持续多久。

我们知道大约五分之一的恒星在“宜居地带”有行星存在,其温度可以维持生命。因此,三大不确定因素之一现已受约束。而第三大因素——文明能幸存多久仍是完全未知。人类已有大约一万年的基本技术储备,但这不会真的告诉我们是否有其他文明也会持续这么久或者更久。

Frank论文的合著者Woodruff Sullivan表示,人类应当质疑的是我们是否是唯一出现的技术物种,而非现在存在了多少文明。Frank和Woodruff Sullivan通过最新的方法来计算先进生命发展的概率,从而确切地说明人类是宇宙的唯一文明这一可能性是多低。如果实际概率大于线性基准,那么很可能有过一个技术种类或文明。通过这一方法,他们计算出如果一百亿万亿个恒星或者是银河系中的千亿级恒星都从未有过一个例子,那先进文明的出现是多么不可能。Frank表示这个概率是非常小的,其他智慧技术物种很可能在我们之前就已经进化了。

研究人员Sullivan认为即使在银河系有一千个文明,但他们都可能已经灭绝了。即使银河系中没有其他文明,这个新的结果仍具有深远的科学和哲学意义,它说明人类很可能不是先进文明发展的唯一时间和地点。

(2016-04-30 14:39:15)

人类最大胆太空计划启动:纳米飞船20年抵阿尔法星

欧洲南方天文台模拟一颗行星围绕阿尔法星B转

参考消息网4月13日报道 港媒称,英国物理学家霍金(Stephen Hawking)和科技业巨头米尔纳(Yuri Milner)共同宣布,数名世界顶级科学家和科技界实业家将合作开展一项人类史上前所未有的太空探索计划,该计划将开发飞行时速高达1亿6000万公里的无人太空探测器,并于是20年内抵达离太阳系最近的星系。

据香港《南华早报》网站4月13日报道,这个“突破星击”(Breakthrough Starshot)计划已经获得高达1亿美元的研究经费,旨在给科学和太空探索带来革命性的变化。计划由美国太空总署(NASA)艾姆斯研究中心(Ames Research Centre)前总监沃尔登(Peter Worden)带领,包括霍金、米尔纳以及脸书(Facebook)创办人扎克伯格(Mark Zuckerberg )在内的一个委员会将负责监督该计划的落实。

报道称,该计划的目标任务是我们这一代人的有生之年,抵达半人马座阿尔法星(Alpha Centauri)。半人马座阿尔法星是距离我们最近的星系,在大约4.3光年(40万亿公里)外。

用今天最快的太空船,要飞抵半人马座阿尔法星,需要3万年。

半人马座阿尔法星系人类太空科幻中最繁忙的地点

报道称,“突破星击”的团队提议建造小型无人宇宙探测器,探测器上将装载照相机、导航和通讯器材、能源供应,但其重量将比一部智能电话还要轻。

这个“纳米飞行器”将会以激光驱动,可以光速的20%飞行。

得益于纳米技术,制造这样的太空探测器变得可能。纳米技术可以制造出厚度不超过几百个原子的超物质。

数千个“纳米飞行器”将被发射往半人马座阿尔法星,并可能在20年内抵达该星系。这些太空探测器将在该星系中收集到的数据和图像发回地球,则需要超过4年时间。

报道称,如果成功,这将是人类史上最大规模、最富雄心的科学探索项目,并将人类的存在带到另一个星系。而这一切,都会在我们的有生之年实现。

该项目此时公布是为了纪念加加林(Yuri Gagarin)首次人类太空飞行55周年。

米尔纳说:“人类的故事是迈出的大步之一。”去年,米尔纳为另一个追寻地外无线电信号的项目资助了1亿美元。

这位来自俄罗斯的科技大亨说:“55年前的今天,加加林成为了第一个太空人。今天,我们准备要迈出下一个大步——走向星际。”

曾经警告过与外星生物联络的风险的霍金,解释了他为什么要参与这个全球最有野心的、寻找宇宙生命的计划。

“地球是一个美妙的地方,但也许不能永久。”

“我们迟早必须转向其他行星。突破星击是这场旅程非常激动人心的第一步。”

报道称,1977年,NASA发射了全球第一个太空探测器“旅行者1号”,这也是迄今飞行距离最远的人造物体,但“旅行者1号”用了超过30年,才离开了太阳系。

“突破星击”计划的1亿美元起步资金,将被用于科学和工程研究,以证明项目所需技术的可行性。

要完成这一步,需要“好几年”。之后,飞向半人马座阿尔法星的任务需要“史上最大笔科学实验资金”去支持。

报道称,一个陆基的、长约1公里的光束枪将被建于一个高海拔的干燥地区,比如西藏。

之后,科学家们会发射母体太空船,将数千个“纳米飞行器”带往近太空。

一旦进入太空,这些小小的太空船将各自扬起可延展达数米的光帆。

光束枪会将光束聚焦在光帆上,驱动“纳米飞行器”飞向目标。这些“纳米飞行器”将在数分钟内加速到时速1亿6000万公里。

并非所有“纳米飞行器”都能抵达半人马座阿尔法星,有一些可能会被星尘撞毁。有价值的数据会通过飞行器上的一个激光通讯系统传回地球。

这是人类史上最大胆的科学探索计划之一。

米尔纳是脸书、推特、阿里巴巴和其他成功互联网平台的初期创办人之一。

报道称,“突破星击”项目呼吁全球合作,因为向半人马座阿尔法星的处女航将面对资金和技术的双重挑战,没有任何一个国家可以单独解决。

北京天文馆的高级工程师寇文说,该项目应该考虑西藏作为安置大型光束枪的一个备选地点。

寇文说,西藏是全球海拔最高的高原,其干冷的气候将减少对激光光束的大气吸收和干扰,这个条件比地球而上其他地方都要优越。

寇文曾参与在西藏地区的天文望远镜的建设。

“我相信中国政府对项目会非常感兴趣,因为中国正在努力推进太空探索,几年后就会完成其首个太空站。”

浙江大学微小卫星研究中心研究员王昊教授说,该项目会引起中国许多领域的科学家的兴趣。

报道称,今天,在近地轨道上负责简单任务的卫星的重量,可以减少到只有几克,但要进行星际旅行,则要克服巨大的困难。

“突破星击”还计划用非常巨大的激光光束作为接收器,收取“纳米飞行器”发回的微弱的光信号。王昊说,至少在理论上这是可行的。

王昊说,“纳米飞行器”预计将会被大批量生产,生产成本与iPhone相似,而作为iPhone产地的中国,似乎可以做“纳米飞行器”的生产中心。

但主流科学界对于“突破星击”计划有所质疑。

北京大学天文学教授徐仁新说,他完全不相信该计划会成功。

“生活会继续,就像这从未发生过一样。”

报道称,微小的太空船会在长途的星际旅行中遇到非常多的障碍,比如撞上小小的星尘时,飞行器就会大大减速。

“即便一部分可以抵达半人马座阿尔法星,它们也不能送任何数据回地球,因为它们的天线太小了。”

“突破星击”项目并未给出发射时间表。有关项目的更多详细资讯,可于项目官方网站查询: www.breakthroughinitiatives.org

研究发现人类祖先鼻子形状变化并非为适应气候

模拟结果显示,从南方古猿到现代人的进化过程,面部特征也由扁平状面部发展到突出的鼻子。

北京时间3月31日消息,据国外媒体报道,人类祖先从非洲走向世界在人类进化史上具有里程碑式意义。此前有关研究认为,人类祖先在离开非洲时,为了适应新的气候条件,鼻子形状发生变化,形成了从面部向前突出的形状。日本京都大学科学家近日研究发现,人类突出的鼻子形状实际上是由于面部其它变化造成的,对适应新气候条件并无益处。

我们人类的面部较为平整,长有一个从面部突出的鼻子。在数百万年前,人类就已经拥有了这种面部特征。当时人类祖先的面部逐渐进化得较为平整,并形成较高的鼻孔。但是,我们这种前突形状的鼻子意味着我们没有像其它灵长类动物(如黑猩猩、猕猴等)那样容易适应新的气候条件。

日本京都大学科学家北野武西村等人首次利用计算液体动力学技术对古猿鼻子的空气适应能力进行了深入研究。科学家们利用计算机模型模拟空气通过人类鼻子的气流,并将其与黑猩猩和猕猴身上的实验进行对比分析。科学家介绍说,“模拟结果显示,黑猩猩和猕猴吸入空气时,会形成一种水平的直线气流,而人类吸入空气时形成的则是一种向上、弯曲的气流。”研究人员还发现,与其它灵长类动物相比,人类鼻孔对吸入气流的调节能力很差。

与我们人类的祖先智人不同,其它的人种(如更新纪灵长动物)拥有扁平的鼻子结构,它们能够改进空气调节能力。这就意味着我们人类的祖先在离开非洲向世界各地迁徙时,并没有完全进化成熟。研究人员表示,“早期智人鼻腔的空气调节能力是有缺陷的。虽然他们在上新世-更新世的气候变化波动中成功地生存了下来,但是当他们离开非洲后,曾经经历欧亚大陆更为极端气候的折磨。”上新世-更新世起始于大约500万年前,一直持续到大约1.2万年。

研究人员认为,不完善的空气调节能力可能会伤害呼吸系统,消弱呼吸能力,从而有损肌体健康,更为严重的后果是大大提高死亡的可能性。北野武西村等科学家的最新研究成果表明,我们人类祖先的鼻子结构对大气环境并不非常敏感。相反,这种鼻子结构是面部其它变化产生的结果,而不是因为环境变化而引起的。科学家表示,“虽然人类的鼻腔对吸入的空气并没有很好地调节和控制,但是随后的咽部可以对其很好地调节。”

面部特征也是南方古猿与直立人的区别之一。

很久以前,人类的祖先离开非洲发源地,途经中东前往欧洲。去年1月,科学家在以色列一个洞穴中发现了一块颅骨化石。这块化石证明了人类祖先从非洲迁徙至非洲的伟大征程。这块头颅骨可追溯至大约5.5万前,这一时间恰好与科学家推测的迁徙时间相一致。

人类进化史

5500万年前 最早原始灵长类出现。

1500万年前 人科动物由长臂猿祖先进化而来。

800万年前 最早大猩猩进化出现。后来,黑猩猩和人类世系分化出来。

550万年前 早期的原始人地猿与黑猩猩、大猩猩特征相似。

400万年前 古猿出现。它们的大脑并没有比黑猩猩大,但它们拥有更多现代人类的特征。

390万年到290万年前 天南人猿生活于非洲。

300万年到200万年前 南方古猿出现。

270万年前 傍人出现,下颌较大,用于咀嚼。

230万年前 智人首次出现于非洲。

185万年前 首个现代人手出现。

180万年前 化石记录中出现人类工匠。

160万年前 手工斧头成为首个重要的科技发明。

80万年前 早期人类学会使用火和建造灶台。大脑大小快速增大。

40万年前 尼安德塔人首次出现,并向欧洲和亚洲大陆扩散。

20万年前 现代人出现于非洲。

4万年前 现代人抵达欧洲。

(2016-03-31 09:43:20)

来源:www.cankaoxiaoxi.com

版权声明

本文仅代表开云体育观点立场。

本文系作者开元官方发表,未经许可,不得转载。

评论列表

发表评论